手机看新闻

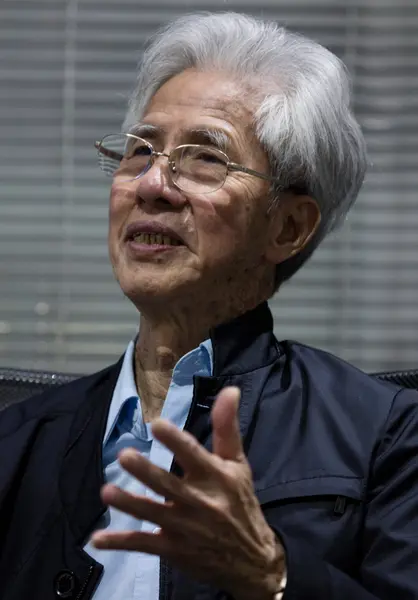

[摘要] 作为岭南建筑学派的旗帜性人物,何镜堂院士对建筑设计的地域性、文化性和时代性三结合做出了开创性的探索,把岭南建筑设计的思想提升到一个新的高度,并设计出大量具有国际影响力的优秀作品,引领引领、振兴了“岭南建筑学派”的进一步发展。为了更好地传播与发扬岭南建筑文化的精髓,房天下家居网特邀何院士进行专访。

作为岭南建筑学派的旗帜性人物,何镜堂院士对建筑设计的地域性、文化性和时代性三结合做出了开创性的探索,把岭南建筑设计的思想提升到一个新的高度,并设计出大量具有国际影响力的作品,引领引领、振兴了“岭南建筑学派”的进一步发展。为了更好地传播与发扬岭南建筑文化的精髓,房天下家居网特邀何院士进行专访。以下为专访实录。

陈万里:何老师,你从1961年学建筑学到现在,整个过程中有哪个时间点是对你事业、人生影响大的?

何镜堂:我今年年纪比较大了,78岁了。人的一生可能经历过很多阶段。我印象中三个节点对我还是影响比较大的,可以叫转折点吧。本来我是大学念建筑,后来研究生也学建筑。本来这时候要大干的时候在闹文化大革命,失去了很多的机会。文革结束之后我才到了北京,我本来想到北京市建筑设计院。由于当年户口很难进,很难进北京市的户口。所以我一本就进了中央的单位-轻工部设计院,主要做造纸厂,做造纸厂设计。但是作为我本人喜欢民营建筑搞建筑创作,所以这种情况下当年能够去北京已经不容易了,去北京有十年时间。后来慢慢跟那边接触之后,我就想我能不能还有机会搞我喜欢搞的建筑创作。当时已经四十来岁了,我考虑人生到底,一种办法就是还是原单位继续做造纸厂,做到差不多退休了,北京条件也很好,但是我不甘心。我想能不能还是发挥我对建筑的爱好,搞创作的这种事情。这时候我年纪比较大了,想我将来还能不能拿得起来,又隔了一段时间,北京有一些小的竞赛,我就利用晚上时间参加一点,试试行不行。虽然每次都没有得过一等奖,但是每次都得了二等奖,三等奖,就觉得还行,还能拿得起来。就继续筹划,我必须找一个更适合我的单位。

那时候正好我们广东改革开放,1984年的前后吧,我经过了几年的筹划,我想还是想办法重新找一个好的单位来发挥作用。所以,就从1983年,那时候我45岁,我就全家从北京回到广州,现在这个单位,华南理工大学。那时候正好要成立了建筑设计研究院不久。这个建筑设计研究院,我主要因为什么要找这个单位呢?我说能不能找一条把设计跟研究结合的道路,它是既要搞设计,同时也是研究建筑。这样的话对我这样的年龄来讲时间不多了,因为40几岁了,一般到60就退休了,我就想把这个时间抢回来,又有研究,又有设计的话,可能会对我提升,搞研究,同时搞建筑创作,加速我的事业发展。所以这是人生的个转折。1983年45岁全家从北京回到广州,改革开放的前沿,华南理工大学。而且到一个设计研究院的地方,不是到一般的设计单位。因为一般设计单位开始忙于搞设计,缺乏一种研究提升的机会。作为一个教学单位,我就没有机会去搞创作,我喜欢搞创作。我要找一个两者结合起来的。华南理工大学建筑设计院就有这个条件,让我两者结合起来搞。这是人生的个。如果当年不是这样定的话,可能就没有后边的戏了,很可能60岁退休了。好多人当时都劝我,你已经45岁了,北京也很好,小康生活也不错。

后来回来的时候,正好回来第三天,碰到一个机会,这是一个什么机会呢?当时深圳科学馆一个工程,它招标。它当时还不叫招标了,它叫设计竞赛。我的老院长他跟我讲,他说现在有这样一个工程很重要,属于深圳的八大工程。他说你能不能参加投标,竞赛。我一听,个反应就是机会来了。当时家还没搬好,因为那个年代从北京回来坐火车,行李都是货运的,得一个星期才到,我就住在招待所。我跟我夫人两个,还有小孩住一个招待所,一个房间里面。硬是干了20天,一夜的干。后一个晚上通宵,做了一个模型。做好一个模型以后,一早上有车送我到深圳。那个年代交通也不方便,80年代初,刚刚改革开放,中午才到。因为深圳的速度很快,上午开始评了,黄昏的时候通知我中标了。这个对我来讲是人生打响的炮,炮打响以后我自己定了一个人生的目标。今后每做一个设计要做到三到位。什么叫三到位?就是我每一个工程都把它作为精品来设计,不要应付的做。就是到这个年龄你既然要回来搞创作。第二个我希望这个工程做完之后能够得设计奖,有奖。不是钱的问题,是一种荣誉,一种对工作的肯定嘛。第三个我必须通过这个工程总结,写硕士论文。所以做到每一个工程是精品,有奖,有论文。我叫三到位,而且这个论文不要求一般地方化的,一定要是在建筑学报发表。是人生的个作品,个获奖的,国家当时是二等奖。篇建筑学报发表的文章,就是谈深圳科学馆的,造型,空间,空间与格调,这篇文章在建筑学报发表。以后就做到三到位。

这样一个做了,我每一个工程都希望这样去做。后我就从这里开始,从1983年搞了个工程开始。就到五邑大学了,到南越王墓博物馆了,到桂林博物馆等等都按照这样做,每一个都得奖,每一个都是精品,每一个都有篇论文在学报发表。到目前为止我大概有70几篇文章在建筑学报发表,都是跟这个工程有联系。就是找一条设计跟生产结合的道路,这是人生的个决策。决定决定全家,45岁从北京回到广州,找设计跟研究相结合的一个道路,这种三到位的人生目标,这是个。

第二个人生决策也是很重要的,现在想起来是对的,因为当年的我夫人家里是华侨,台山的。侨乡,他们申请我们移民了,去北京已经申请。对,1992年通知到期了,你可以去了,叫我们全家去办手续移民了,一去就拿了绿卡了。那个年代的机会各个都想去,谁都想去,那个年代出国嘛。但是我当时就觉得我不去,那时已经50多岁了,因为1992年嘛,1983年45岁,我54岁了,我去那里干嘛呢?对吧?而且我的事业在中国,正是改革开放,正要做出点成果的,所以我当时就的决定是对的。但是我的夫人带我两个小孩出去。因为那个年代是中国改革开放,需要让年轻人了解世界,走国际化发展的道路。所以她带两个小孩出去,去美国念书。当时一个是初二读华师附中,还有一个在华工念建筑,二年级。夫人就带着出去,后来到了美国之后他们也发展到国外大学念书了,在念建筑大学,夫人就一人回来了,把两个小孩放那边。安顿好了,让他们提升去学习,她也回来了。这也是人生的第二个决策。当时想的这个决策,当时要是跟着去美国……我觉得挺有意思的。

2013年,2014年的时候,我去哈佛要去讲学。讲学的话,正好是波士顿事件,你知不知道,波士顿发生爆炸事件。马拉松跑,就是那一天,波士顿去哈佛大学晚上讲学。中午的时候他请我吃饭,他们有些中国人,这些讲学期间,到波士顿的唐人街。唐人街可能你们都去过,有个牌坊,牌坊底下一个广场,两边都是空地。那里坐满了一些华人,在那里下象棋啊,打扑克。我个想象,假如说我当年去了美国,我可能就坐在这里打扑克了,或者是下象棋了。这个也是人生的一个大的决策。可能美国做不了几年就退休了,就像一般老百姓这样下下象棋了,所以当时我就觉得这个决定是对的。后来我从1983年搞深圳科学馆开始,人生的个作品的话,也开始做那个三到位的办法去奋斗。到了1992年的时候,我当了院长了。一步一个脚印去发展,1994年得设计大师了,设计大师。1999进入中国工程院了。所以我从1983年到1999年,16年的时间,从一无所有,可以说一点都没有,一个作品都没有,一个奖没有,进了中国工程院也不容易。把失去的时间抢回来。

第三个人生的转折就是当了院士之后,当了院士之后当然也是很高的荣誉了。我也是学校个进工程院的院士,好多到这个年纪就是功成名就了,但是我不是这样看,我又开始重新起步。我那时候60岁多一点,61岁我又开始起步。当时碰到什么呢?我们国家的教育事业大发展,大学都在搞,我就带我的团队,成立团队到浙江大学。在大学里面去搞,后就中标了。从那时候开始我们就研究大学,这是找到一条正确的道路。后一连着这十几年来搞了两百来个大学。接着就搞了很多文化的建筑,像大屠杀纪念馆了,像中国馆了,一大批这些建筑。所以讲的话就不断地发展,没有停步,这个也很重要。当年也到了院士,也很光荣。我还在做建筑事业这个事情,所以从1999年到现在已经又过了十几年了。这十几年做了一大批作品,现在能够介绍的就是从这个时间的,这也是人生的第三个阶段。

个阶段就是决定了发展的道路,就是发展大的方向找三结合的道路。第二个不去国外,留在中国发展。实际上我有很多机会发展。第三个就是继续前进,我觉得人生这三个。

陈万里:您刚才讲到浙江大学,能稍微聊一聊这个。您看岭南建筑,他就是把园林融入到建筑中间去。我认为浙江大学就是再把这个园林融入到更大的一个范围,好像整个校园像一个公园一样。

何镜堂:当时我悟了很多大学的道理,一直在做大学了。我说现在培养的人才是一种创新型的,复合型的人才。他不单是老师讲课这样的学习,他更多是整个校园,天天接触这种环境,这种交流、交往是一种学习。所以其中现代的校园有一个观点就叫环境育人。所以这个环境不仅仅是一个小园林了,是整个大学,是培养人的大空间。所以我就要营造整个校园培养人的大环境,这个大环境里面即存在一个大环境,每个组团组成个大环境,组团里面围着建筑,又有一个环境,这个环境是大中小结合的,即要全校的大环境,又有组团之间的,中等的环境,还有建筑本身的小环境。这样组成一个环境交往空间,交流的地方场所,我就是这样考虑的。另外这对我人生的理论,因为我提出(两观三线的建筑),小型建筑必须要整体观,有可持续发展观,建筑创作要体现地域性文化性时代性。其实我早的时候是三性的。因为任何一个建筑搞单体的时候,它必须跟当地的环境结合,当地的文化结合,地域嘛。还有好的建筑就是文化,建筑本身也是个文化。而且任何一个建筑跟时代是沟通的,必须反映时代要求的。所以当时就是从两观三性的。后来搞了大学之后,我觉得更大范围了,不光是建筑本身是三性是一个整体,而且整个校园是一个完整的整体。那时候搞了浙江大学,它是3200多亩地,之后很多3000多亩。很大,它已经不是一个建筑,也不是一个简单的组团了,是一个城市设计了。所以这里面更强调建筑是一个整体,好发展的整体观和可持续发展观,后形成两观三性这样一个完整的理念。

浙江大学是我搞的个国内比较大的大学,当时中标也很有意思。当时我们后发觉还有一些改进的地方,我们早中间是一个大的园林,园的左边一边是教学,一边是学生宿舍,中间是一个大园林,是这样的关系,因为它是长条型的。当年的校领导他希望能够倒过来。等于前面是教学,后面是生活。因为前后是两公里,教学那边一公里。那很远了,那造成分区过于明确,这是它的前面,等于南面了,是一个教学区,它的北面是一个学生区,南北之间的联系很远。太远了,所以造成了学生必须骑自行车,步行走一公里都是上坡不行的,这个是不足的地方。当然我们原来也注意到这个问题,我们是东西(布置)的,东西就几百米的距离了。后面要求改,我们就改了。教学真的是不方便。

这个问题我再说说澳门大学。澳门大学反过来是一个书院式的大学,它是一个大组团,一个一个大组团。每个大组团要两到三个学院,一边是教学,一边是学生融在一起的大组团。这个距离是组团里面有生活,有学习,有生活,有睡觉是联系在一起的。组团和组团之间的距离很近,一般是两三百米全走通。大学实际上是一个大公园,它二楼全用连廊连起来了,这样步行也走了。一般学生不出三百米全解决了,学习、生活的问题。这么大的一个中心,一般性就两百米。这个改进了很多,这是一种延伸。

陈万里:延伸,好。那你这么多年作品很多了,你心目中喜欢的介绍一下。

何镜堂:我应该讲作品不仅是改进,不断改。应该讲一个建筑,它不像一个科学很严谨的,它没有100分的,没有正确的,没有性的,没有统一答案的。它只能够追求更好一点点,不可能是好,就是这样。作为我的人生里面,我喜欢两个作品,相对来讲,好的作品是三个了。一个中国馆,一个大屠杀纪念馆,为什么这两个。因为这两个都是国际竞赛,这两个是的大工程。

陈万里:这也是你前面讲三点,任何设计都要做到好。

何镜堂:对,这个理念我们还得这样做。大屠杀是发生在1937年底的事件,那个年代正好是我出生的年代,我1938年初出生,就是这个年代了,1937年底的事件,我1938年初出生了,就那个年代。中国馆是现在这个年代,它恰恰是我人生从出生到现在的两个年代,也是我们国家从灾难走向富强的两个不同的历史阶段。他就说了我这个事情,他说何先生他喜欢的两个作品,他跟我说了,就是这两个。他说这两个正好是他人生的两个阶段,也是我们国家两个不同的时期。一个是悲壮历史的受欺凌的年代,一个是中国人站起来了,东方之冠,泱泱大国站起来了,所以这两个恰恰是一种历史的见证。当然这两个作品是受大家比较认同的。

陈万里:我想你讲一讲大屠杀纪念馆当时创作的时候,我也看到其他的投标设计。你有几个小图分析,作为一个纪念馆,它的空间的序列,然后重点应该在那里。其他可能忽略了,我觉得这个很关键。

何镜堂:这是一个事件,我们做这个馆的时候是国际竞赛,当时是很大规模的国际竞赛。它必须得再现这个历史,让人家参观知道。特别是大屠杀中的万人坑,它必须要把这个事件告诉大家,参观的时候让人家感到震撼。这是一个不忘历史。第二个,我们仅仅不忘历史还不够,还是把人类走向共同和平,不是说仇恨哪一个国家,不要造成这样的印象。所以我们总的一个题目,一个构思的定位。我们每个设计都有一个定位的。这个定位就是从战争到和平,从战争到和平,它是有个序列空间的,这块地是700米长,我们就通过尖刀开始,把战争、戳杀、抗争、反思到和平,到胜利,后就是胜利,把这个系列做一个叙事阐述出来,让人们知道这个事情真相。记得当时有个记者采访我的时候说过“何老师说过,他说建筑者像写一本小说,有开头,有序言,有高潮,有结尾,有回想”。我说这个作品就是这样的,把它做成一条空间序列。一步一步走过高潮,一开始进去是一个尖刀上去底下是一个纪念馆,是铺垫,在乱石的广场里面是一个情绪的酝酿,再到万人坑是个高潮,跟着后面是一个冥思厅,这是一种反思。反思之后出来是和平,和平之后是走向胜利。是可以说的一篇小说。

这个建筑还有一个问题,因为1985年的时候,齐先生,齐康他做了一个万人坑,当时是很小,用地建筑100米,建筑就要2000多平方米,我们是要把它扩大到700米长。当时是2万多平方米的建筑面积,很大的一个空间。但是我这个高潮还是体现在万人坑,没有万人坑就没有这个馆了。所以建筑都要处理的,不能新搞了,不能过了20年就要把它掩盖了。要突出这个主题。仅仅是因为当年那个万人坑它在做的过程里面,它都是用幕墙架子,玻璃套到里面去的,一个网架做的。骨头在底下了,它的阳光可以照到里面,实际上它可以变颜色,它是晒的。地上是潮,潮的时间长骨头有点发霉了。我们做的时候重新给它隔水处理,重新给它封闭起来,做成一个黑盒子一样。但是它的构思是整个馆的高点,我们其它都不能高过它,还得服从这个要求。

这个空间序列一步一步的,把人的感情从震撼,高潮到反思,到和平到胜利这样一个过程。所以这个是叙事的。那要达到这个目的,我们通过很多不同的建筑语言。前面是没有生命的,我们都用灰色、黑色,用很粗旷的石头显示这种个性。到和平公园我们有水啊,宁静啊,有绿化。冥思的时候我们用另外一种情景,进来一个黑房子里面,两面点着灯,桥底下有水,墙面是魔幻光色的玻璃,这里面通过反射就体现了无限延伸,就有一种悼念的感觉,有反思的功能,通过很多建筑语言。特别材料,它的色彩,它的光线啊,它的纹理,它的围合的感啊,等等形成一种场所感。这个不仅仅是一个建筑设计,它也是一个场所的建筑。

后来应该是一年前了,为了庆祝抗战胜利,大家觉得应该有一个纪念胜利活动的场所。所以就决定在它的西北角,西北角用了一块地,200米乘100米,做了一个亚洲战区胜利的纪念馆,陈列馆。里面很大,5万多平方米。我们把它做成什么样?因为整块地区是地景式的。所以我们就把胜利馆场做成一个地景式的公园。平常就是一个对外开放的公园,200米乘100米,这个公园24老百姓都可以进去休闲活动,把那个纪念馆埋在地下。有一点把它升高一点,做成地景式的,地下两层的纪念馆。也包括大量的停车,因为当地又没有地方停车,也可以停车480部车,20几部大巴在场馆。因为参观的人很多,一年有800多万人。800多万人现在已经排到世界第二位了,位是故宫,故宫1000多万。第二个是大屠杀纪念馆,第三位是罗浮宫。罗浮宫现在没有上1000万,700多万,是这样的一个情况。这样的话,平常就是公园,每年可以有1万人在这里开会,胜利纪念日的时候1万人在这里开庆祝胜利大会。这里面是一个大草坪,后面是一个起伏的山坡,是人造的,底下是纪念馆。我们还有一条胜利之路。走胜利之路走三份之一,就往地下走了,参观参观又上回来,走到有12米高的一个喷火,这是一个火炬。每年胜利纪念日那一天就喷火,平常就是红色的一条胜利之路,像一个长板一样延伸下去,里面是纪念馆。也挺好的,搞完了,已经开放。

陈万里:那你工作室也是创作了很多的博物馆,这方面创作的经验给我们介绍一下。

何镜堂:我觉得像我们这几年,我觉得比较有影响的建筑,博物馆,文化馆啊,图书馆啊,或者是纪念馆,除了这些展览啊,功能之外,它的文化影响力也是很大的,现在是标志性的建筑。不像一般住宅,一般纯功能性比较强一点的,这个文化也是它本身的功能。所以我们就创作这种建筑的时候,首先要有一个非常好的定位,重要的建筑比如说我刚才讲的大屠杀纪念馆,它的定位就是从战争到和平,牢记历史,要诊惜和平这样一个概念。我们当时也做了另外一种纪念馆,也是灾难性的,比如地震,我们搞了映秀震中纪念地。因为震中纪念地它本身有纪念当时地震的情况。当时我们看完这个馆起了什么作用呢?除了了解地震的真相之外,还要把人引到其中,人必须跟自然和谐,才能形成共存,这是人类的共同希望。所以战争是讲人类的和平,地震就是人类的人与自然和谐。所以它的定位就是从记忆到希望,记得这个事件,后到人类共同希望,这个从战争到和平。反过来比较重要的,不一定是这种悲哀型的东西,中国馆它又是另外一种呈现。就是泱泱大国体现我们东方,我们国家的文化,我们国家的精神象征。所以这个馆我们的定位是中国特色,既然是中国作为主办国,那个世博会,它必须体现中国文化特色。如果这个馆放在纽约也可以的,放在巴黎也可以的,那就很难叫中国馆了。它必须放在中国这个地方,又是主办国,我们必须这个馆体现中国文化特色。

第二个世博会是面向全世界的一个盛会,也是告诉人类共同走向和平和文明的一个世界性的。过去历史上很多新的发明都是从世博会开始的,电灯啊、电话等等。所以我们这个馆也应该体现时代的要求,时代建筑。所以当时中国馆我们创作的定位是“中国特色时代精神”八个字。我们每一个项目都有一个重要的定位。有了这个定位,大家到这个地方就想了怎么叫中国特色,各有各的想法。当然表现中国特色有很多可以表现。我们这个表现还是更恰当的,把中国传统建筑的特点,中国城市的特点,中国建筑是一个构架结构,它是木头做的。它就像个斗拱一样啊,更像个构架一排一排搭起来的,跟西方用石头做不一样。所以我们就体现中国建筑通用性的特色。体现时代精神很简单,很重要一点就是节能环保新的结构要求,历史性的要求。我们这个馆架空通风非常好,不挡住一个城市,这个建筑很大,16万平方米。一个庞然大物压在地面上,它可能很堵的,所以我们把它设计到架空地上,跟城市的沟通是互动的,那这样解决通风问题了,通风非常好。

我们悬挑,悬挑斜的地方是49米,层层悬挑,这样悬挑就有个优点就是有遮阳的作用。夏天的时候阳光比较高,一般的阳光进不去,冬天太阳比较低了,阳光可以射里面去。这样天然的,设计本身具备一种考虑了,一种被动式的,不需要人工做的,本身架空,本身就这样遮阳。所以这个是体现一种历史建筑传统。

每一个建筑物,纪念性建筑、博物馆啊,我们搞了一个天津博物馆。天津博物馆也是大型国际招标的,因为天津的历史不长,才600多年历史,我们分析怎么的定位?因为天津它600多年前,那是皇帝一个关口。所以我们这是一个窗口,天津近百多年来,一二百年来那是洋务运动,不是李鸿章年代嘛。它西方的机械,什么火车啊,技术文明从天津进来的,它也是西方文明进入中国的一个窗口。那现在新一轮改革开放,天津是一个新的窗口,天津、深圳、浦东,我们抓住窗口作为一个设计的定位。你会看到入门的时候是一个52米宽,17米高一个铜做的门,它是入口,600多年,我们定了6间,进去,这是个大窗口。进到里面它的展览,是个历史,因为它是博物馆。我们通过不断的上升,就把历史陈列,近代陈列,现代陈列和未来希望的陈列形成一个时光隧道,中间一个30来米宽,14米高的很大的时光隧道,两边是展厅。一个窗口,一个时光隧道的博物馆。每一个建筑没有的,也没有100分,但是这个东西有道理讲的,我能讲为什么这样做,我没有说这是的,但是我们是这样考虑的,每一个为什么这样做,我都能解释。

那综合起来的话,就是我提出来的两观三性的理论,就任何一个建筑,首先从地域里面,我想所有因素都影响建筑。政治、文化、科学技术都和建筑有关系,这么多因素影响我把它概括成三个方面,从地域来说。建筑世界都不是抽象,都是具体的,都是跟地形地貌结合的,没有抽象建筑的,只有具体的地区建筑。所以建筑它即然是有地区性的,它必须跟当地的环境,当地的气侯,当地的人文结合。不可能一个沙漠的地方搞另外一种,完全跟它不相关的建筑是不可能的。反过来一个水边跟一个三边倒的完全不一样。必须跟当地的,从大的来讲跟气候结合。

就像我们岭南地区,有岭南文化的。我们这个岭南地区很热,很潮,基本上没有什么冬天。所以我们南方搞的建筑,不管过去历史的,现在的还是将来的,都要体现遮阳、隔热、通风、防潮。我不管那些广东什么地方搞建筑离不开这个,因为它是地理气候决定的,这是地域性的。所以建筑肯定要解决怎么通风,防潮、还有怎么遮太阳,所以整个建筑要很通透,很开朗,有廊连起来,骑楼等等,这些东西都是解决这些气候问题的。那这种东西我们建筑是那种风格的,比较通透啊,比较开朗啊,比较连接啊。还有岭南地区比较喜欢绿化,因为它的气候热嘛。它室外生活,所以这些内外连接。这种建筑拿到北京就不行了,北京是防寒,东北防寒,还要防风沙,甚至是雾霾这些问题。不同的气候对建筑的影响就是地域性,这是个。

第二个就是它具体在具体的地形地貌,同时广东那个地方,珠江边的建筑跟北云山里面的建筑也不一样,具体地形地貌不一样。同时城市的关系也不同了,你在这个建筑放在城市里面,还是放在郊区又不一样了。这是地域性了。

还有一个问题就是它的文化,比如广东地区,它是一种交融的文化。历史上两千多年前它是南越文化,后来中原文化进来了。这个是中国人汉民族带过来这种中原文化。另外,历史上也好,或者近代也好,我们广东与海外内外交流,丝绸之路等等,它都把外面的文化带进来,华侨出去又把它带出,又带来一种西方的文化,东南亚的文化。所以,三个文化,一种是本土的南越文化,一种正统的中原文化,还有外来的文化。这三个文化整体交叉交融,那肯定建筑就表现这种,人的思想表现这个地方,人的风俗习惯都受影响。我们开平,台山的雕楼,你看那里面,它装饰都是西洋的东西。它的平面可能是正统的中国式屋脊,它的花纹啊,图案,还是形态啊,是拱啊,都是这样。我们那次搞澳门大学,它应该是岭南文化,以南欧。因为葡萄牙那带的,南欧文化的那种交融。我们看到澳门大学像广东建筑的特点,它有很多拱廊,坡屋顶,高低错落比较典雅,很少大玻璃窗,比较厚重的墙体等等,这种文化影响。所以任何一个建筑它肯定是要受当地的气候,当地的地形地貌,当地的文化影响,任何的建筑都离不开这个。

第二一个建筑真正有影响的,终起作用的还是它的文化。我们建筑具体功能性的,一个剧院,一个剧院看表演,搞一个学校上课学习也好。但是世界上留存下来好的建筑终是它的文化因素。举个例子说悉尼歌剧院,悉尼歌剧院是成为澳大利亚这个国家的一个象征,一个地标,一个国家的象征。它这本来就是一个看歌剧的,听音乐的一个表演场所。但是现在这个建筑变成一个国家的象征。它的什么文化呢?体现澳大利亚人那种敢于创新,他们不叫改革开放,敢于创新,敢于开放的一种精神。还有充分体现跟海湾的融合,这种高度的融合的情调。像个帆船,各种各样的叫法都可以,它非常融洽。我去了好多次,反正就是个表演场所,但是我从来没有想过去现场买个票看看表演,都是受到建筑的这种精神,这种形态,这种形象跟海湾的结合,这种美感所感动。我们看全世界成千上万很多人都去那里看,也不是去看表演的,它就是看建筑,看建筑体现的精神。它也不是进到里面看,都是外面看,就体现了一种精神。这种跟房子的高度结合,敢于创新的精神所感动。世界上流行下来很多教堂,很多中世纪的,古典的建筑,古堡,它都是有一种精神的。所以,一个好的建筑,流传至今全部是它的文化起关键作用。所以,建筑它是文化的载体,当然少不了它实用、坚固、美观的问题。但是一个好的建筑它还有一个层面就是要体现它的精神,体现它的文化,这些很关键的。很多功能完全已经改了,不是这个功能,但是它仍然起作用就是它的文化。

还有一个建筑必须跟时代结合,因为一个建筑必须受当时当地的材料、技术,甚至当时社会人的爱好,人的审美观,人的思想影响,它肯定影响的,存在决定一切。以前学哲学马列主义都是这样讲的嘛。但是一个好的建筑必须三个融在一起,光是有地域不行,光是有文化也不行的,功能这些啊。光是有时代,没有传统文化的结合,隔裂传统也不行。所以一个好的建筑它是一个地域、文化、时代三性的融合,关键是融合。

我研究这个问题了,现在是研究文化,历史上研究建筑文化,研究地域也很多研究,什么本土建筑也好。研究时代性也很多。但是一个建筑把三个融合在一起成为一个建筑,这种研究不是特别多。终那个作品出来是三个融合的,不仅仅是地域的,这才是一个完整的作品。后这个跟城市融在一起,跟环境融在一起,这是整体的。建筑的影响因素很多,所有因素都影响建筑,但是终还是个整体的研究。在整个影响因素里面分清主次了,有一些该考虑,有一些不要考虑,有一些先考虑,有一些后考虑,有一些主要考虑,有一些次要考虑,要分辨这些东西。

建筑还有一个问题就是建筑师的思维,他跟一般的工程师不一样,跟艺术家也不一样,工程师或者是科学家,他很严谨的,1加1等于2,2加2等于4,你等于3就错了。建筑师要懂得1加1等于2,不然你就是傻子了,但是你也要懂得1加1有时候不一定等于2。很多建筑都可以提意见,提意见的人都是他有道理的,不是傻子了。但是他是从他的角度来提,从某一个角度来提,如果你把这些意见全集中一个建筑,这个建筑肯定就四不象了。所以建筑师应该有一个好的思维方法,也是我教学中经常要说的。

刚才讲到好是一个整体,叫整体观。而且这个建筑设计我要提倡,不单现在是整体的,我们要好用的。今后不会造成伤害,为我们子孙后代留得发展的余地。节能环保啊,低碳,我觉得作为条。不然你做好了,看起来很好,对大家有影响就不好了。要从长远考虑,从人类整个地球考虑这个问题,要可持续发展。就好像现在,两观三性的这个理论。这个理论我们在一步一步的做创作。尽管不是每个都是好的,但是我们尽量追求干得好,这种情况。

另外还有个问题,我们国家的建筑它都是要招标的。当时我也有思想负担,因为建筑没有统一标准的,招标不等于就中标的,经常都不中标都是正常的。但是后来我想通了,我觉得建筑没有100分的。不像数学,因为1加1等于2,你等于3,你就是干错了。这样的话,我自己没做出来,很可能这次没做好,人家比你干得好,人家是应该的。也可能我做得好,各人观点不一样,跟评委意见不同,甚至有一些走后面,各种各样都有。所以,不能都中标的,所以我想通了。想通了以后我就考虑,因为没有这样做的话,没有办法提高。建筑它有一个特点是什么呢?建筑师是靠作品说话的它管是讲理论,拿不出来作品是不行的,你有你的手法,他有他的手法,不知道哪个对错,但是你的作品做完大家说这个好,反过来你说我为什么这么说人家就给你了,所以建筑师是靠作品说话的,所以我们非常强调我们有这个机会实践,所以我后来就敢于竞争,经常输,由于有好的观点、好的团队、好的理念,加上勤奋,它总不能总输的,它总有赢的机会。

陈万里:中标率的比例我觉得应该还是高的。

何镜堂:这个很难说,因为现在做的全是一些大标,大标都是国际竞赛,如果甲级队跟甲级队打的话就很难都是你赢的,如果甲级队跟丙级队打,我基本上是赢的,就不用说,所以我现在就不计较赢输了,有可能输就输了,没有关系,输了对我没有影响,我还是继续做,该投标就投标。就这样做了就有提高了,我就有机会了,我的学生有计划了。所以我经常培养,像我们设计研究院,我现在有四个国家设计大师了。四个国家设计大师,一个院士。还有我敢于做一些特别有影响的工程,比如中国馆,当时344个方案,谁也没有想到,后用我的方案,也没有想到一开始有这个机会,机会是人人平等的,但是好彩进去了。还有清华,因为我们是一等奖,就去做了。很多工程都是你不参与招标就没有这个机会,你当评委,有时候当评委主任都有。我现在基本上是教练员、裁判员还有运动员。我主要是当运动员。我看你写的提纲还问得了很多奖,喜欢什么奖。我确实得了很多奖,该有的基本都有了。梁思成奖、工程院的光华奖都是大的。近我还得了两个很大的奖,一个是国家教学教育一等奖,这是由我的团队大家组织的,一种教学的教育的方法,一种建筑学研究生三位一体培养创新人才的创作理论跟实践。这是我们华南理工这样做的优良传统,就把设计跟研究跟教学联合在一起,现在展出的作品都是三结合的作品,都是跟我的博士一起搞起来的。后中国馆盖起来了,但是同时他也拿到博士学位,那不是很好。所以既出人才又出成果,这样就培养人才了。当然这种项目都是硬骨头啦。近我搞的工程也也影响很大,大厂民族宫,就是跟我的学生一起搞的,后来评为“世界十大”十杰(建筑),还是次有这种机会。跟我的博士一起搞的,在北京廊坊,回民自治区,就像一只船。我觉得我们现在这个情况不管是两观三性理论,不管是做了几个好的工程,他是一个体系,他有理论,有一种教育的办法,得了国家一等奖,教育,这是整个建筑界次得国家一等奖。大厂是得世界的,中国好象很少有,只有一个,十个国家。当然我得了很多奖,我们建国60周年的时候,当时评了300多个大奖,我本人主持的项目占了13个。而且这13个全都是我当了院士之后的作品,这个当时得奖多的,从解放初到现在。我感觉有一个奖是挺有意思的,挺珍惜的,是“热爱的导师奖”。

陈万里:学生热爱,从学生的角度评的。

何镜堂:是的,学生评出来的爱的、喜欢的导师奖,这个奖虽然很简单,但是培养了一批年轻人,他们成长我也得到安慰,也是一种回报,这个很幸福,当然这个回报也是要做出来才有这个感受。学生网上评出来的。

陈万里:当然投标是一个方面,我觉得你作品的完成度很高,怎么保证这个完成度?

何镜堂:我从北京回来我就下了一个决心,因为我剩下的时间不多了,那个时候45岁了,再干15年,一般都是60岁退休,所以我只有15年的时间,能够做什么事情呢,我就下了一个决心,要不就不做,下决心离开北京,走这条道路,所以每个都把它作为一个精品设计。当然在这个过程里面,我夫人也帮我很大的忙,她原来也是北京设计院的,低我两班同学,搞建筑的。我基本是宏观的、大的方面控制住,她是微观的、细节控制住,现在包括中国馆,包括这个图都是她来审图的。

这个保证了一个前一个后,我投标就往前冲,她给我收口。我的作品,我们学生有一个优点,就是我们的团队,大家非常敬业,我们有一个很简单的标语,就是到了地方就是为了搞创作,我们留在那个地方不走就是为了出好的作品,就像一家人一样,虽然我年纪大了,手头有好几十个工程,我不可能都照顾得很好,但是我前面把关把得很紧,基本上他们自己也会注意,但是去现场的是非常多人,很多好的作品,特别这种文化建筑像中国馆,当时我们是住在现场,画完施工图以后,是住在现场。中国馆是规定我们团队,上海当时提出来要我们做到扩初就算了。时间这么紧,我说不行,当时我知道这个分量,我说你担心的问题,我都给你解决,我带着团队住在现场,我们团队住了两年多,租了一个酒店、一辆汽车、一个司机,就这样去现场搞。大厂那个之所以搞得这么好,建筑本身也是特别大的创意没有,它这种建筑也是体现了一种伊斯兰,因为是回民,一种原形。这里把它演变出来,看得出这个影子,但是做得非常纯,非常细,当时去现场,我们团队的人各种都做了实验,结果那个甲方很好,配合可以给我们做试验,比如说那个外墙的材料,当时是用金属来做过,用GRC的材料来做,还是不行,还是用石头,现在外边56个柱廊就是用石头做的,接着研究用哪一种石头,就用白颜色,然后是粗纹理的还是细的,又做试验,结果粗的不好看,没有这么纯,太细的光得也不好,后来就用现在这种。因为它是曲线,交接的地方非常重要,要求很高,就做了很多试验。大厂的圆顶,底下是用来开会的,上面有楼板是一个半露天的花园。有一些花纹,花是空的,那用什么材料,也研究了很久,开始觉得好都是石头,后来太重了,另外这种石头不好加工,后来我们就研究,因为太高了,看不出来,所以就用这种(金属)了,看起来好象石头一样,这个加工容易了很多,很多细节的研究,包括我们这边的水池,水池开始他们怕浪费土地,不给我们做,因为它这种拱倒影很漂亮,水池边要不要加栏杆又来了,一搞栏杆就完全不同,没有加栏杆。没有加栏杆,当时他们说怕小孩掉下去,后来我们就解决了,我们的水很浅,只有十来公分,他就是让你们夏天下去玩玩都没问题,所以不用加栏杆。

还有边界怎么做,我们做了,柱网是八米八米,八米前面那个相对的地方做了一个墩很矮的,一个墩柱一样,图案花纹也是一个拱,作为一个分界线,有点栏的感觉,等等很多细部问题。还有我要做成朦胧的感觉,所以柱廊里面的墙,里面的图案是伊斯兰花纹的图案,一米乘一米,把它组合起来,外面就加玻璃,一照下来蒙蒙胧胧的感觉。另外这块地选得很好,没有高层建筑挡住。背景也非常重要。中国馆就不用说了,我们都是现场解决的,我那个年代每个星期住两天到三天,都住在那里,我们团队的人全住在那里,星期六或者星期天会回来,所以我们坐飞机就像坐公共汽车一样。

当时研究中国红,因为这个建筑盖起来之后,开始的时候议论纷纷,不知道你有没有注意,网上骂我们的什么都有,后来我就得出个结论,凡是轰动的建筑必有轰动的声音。你看到网上把你气死了,总的来讲年轻说的,这个东西不够现代,老的说不够传统,众口难调,还有一说过于政治,各种各样的新闻都有,我后来就不看了,我就去现场。包括清华也参加了,一起来搞。盖起来这个建筑很大,16万平方米,相当于整个故宫面积总和。

后中国红了,这个房子一盖起来,屋顶140米乘140米,像两个半足球场那么大,然后悬雕49米,加空33米,总高是70米,做完的时候那个架子用了一年时间就封顶了,结构封完顶之后的形态非常有威武的气势,他们说这样还不行,关键是穿衣服,因为当时的假如说是用一般白、黄颜色肯定也没有问题,但是没有中国特色。但是红就很大胆了,因为小建筑小的东西红就没有问题,这么大的东西放在上海,上海的老百姓能不能接受,上海是一个现代化城市,来一个大红图。还有上海的环境行不行,很担心,后很多人问我什么叫做“中国红”,记者追着问。我真的没有办法解释清楚,我说天安门红,大家就接受了,但天安门过一两年颜色也会变,后来我就买了一包中华牌香烟,他们说这个红可能偏紫了一点,后来我说的红,谁也不会反对,但是这个红太鲜艳了,后来我没有底了,我们的团队不够力量,我要求色彩研究所的顾问去研究,后来上海同意,中国美术学院的专门研究红色的色彩研究所,我们提要求,我是希望他研究中国红是怎么组成的,要做很多样板出来,每做出一个样板就挂在那个地方看,一共研究用了九个月时间,因为谁也不敢拍这个板,每次做完一个板放在那个地方请专家、领导一起看,近着看、500米看、100米看,不断这样演变出来,这个红是四个红组成的,从上面到下面退晕的,上面是一条深的,二、三条是浅一点的,四、五、六条再浅一点,第七条是这样的,一种退晕的效果,退晕的道理我也不懂,色彩研究所说它是一个大面积的红,看五秒钟之后如果是大片红,它会有绿的感觉,这是色彩常识,但是如果这个有变化的红就没有这样的感觉。

做了红之后又来研究什么材料做,开始的时候我们有很多种材料,有金属的、玻璃的、有块材,还有各种新的材料,各地送的材料一大堆样板里边让我们挑,我们也没有底,就要求又要做样板,所以每次都要做样板,这个石头也是做了很多次样板。做了样板之后,后来就淘汰,先做了23块五米四乘五米四的样板,每一块不同材料做,一共做了23块,挂在现场大家来看,淘汰之后剩下玻璃跟金属两种,开始为什么用玻璃,因为当时很多人觉得这个太古了,太传统了,能不能用一点新的东西,玻璃就比较新一点,后做了样板之后不行,玻璃一个是反光变得太厉害,第二个玻璃比较重,怕安全问题,后用金属。

金属用什么纹理,是光面还是毛面,又研究了很久,又做了一大批样板,后就定了现在用了灯心绒这种2.5公分乘4公分多宽的。不断的做实验。那个厂也愿意做,因为都知道这个出名,他们也愿意做这个样板,经过九个多月的研究,才把这个材料定下来,定下来就好办,施工一个月就做好了。重要工程都要去现场做实验,前段时间图书馆也是这样,钱学森(图书馆)外立面是十五米乘十五米的钱老的头像,它跟建筑融在一起,但是我们不是艺术家,要请艺术家做。艺术家做了一个比较具像的草稿给我们看,这个不行,这个太具像了,因为钱老已经过了,要有另一种形象。后来我们赶时间就自己做,我们就用一种材料,通过五种纹理组成一个像。开始做了1:8比例,基本可以,但是就想把它直接放大一比一,我说不行,1:8的折射效果,跟一比一真正放上去的光线效果是不一样的,做出来不像它不是就全失败了,一定要做一比一的,做好后编好号贴上去就行了,就保险了,为了照这个相片用吊梯给我吊上去。每一个重要部件都经过这个阶段,前面那个设计基本做了50%左右,真正做一个精品必须在现场,有时候想象的东西跟具体样板完全不一样,画透视图也不行的。所以重要部件我们必须这样做,你问我怎么保持这种匠人精神,一种追求,一种效果的追求,不能总是图纸说说。

陈万里:你今年不是去威尼斯那个展,是国外的,有没有计划以后每年去国外展出?

何镜堂:我回来之后就是准备国内的展出,今天我们几个人已经去了上海,同济大学已经在安排了,4月12号开幕,5月10号结束。现在是同济大学赞助,我们派了三个人,今天坐飞机去,去现场看,看看怎么布置,东西已经运回来,还没有到,因为是货运的、海运的,海运比较便宜一点,但是要三月份才回来,要运几个月的。今天到现场去,量地形、怎么变动,今年准备在同济展出,之后就会在北京大学展出,北京大学展出之后可能就到哈尔滨几个大学,西南也要去展出。还有我们的城市展览馆,广州的展览馆今天开幕,他要求我们去那里展出。既然做好了,做得很辛苦,差不多做了一年的准备工作,都是用海船一个集装箱运过去的。原来米兰理工也叫我去跟他展出,后来谈时间太长了,我们就运回来了。英国也想我们去展,英国的孔子学院。现在下一步还没有具体计划,反正做了一次、两次,我们就不要浪费他嘛,还可以继续展出。要做我们就做得细,要不就不做,我们大优点是一个好的团队,一个人做不出来的,都是我的博士来设计工作,我这个团队一百多人,所以刚才说就喜欢建筑。还有一个建筑是我这个建筑,我这个是非常人性化的,在这里工作。我就喜欢三个建筑,中国馆、大屠杀馆、工作室。

陈万里:你培养了很多学生,有什么方法?

何镜堂:我这个团队培养的有四个方法,必须要有一个明确的设计理念,这个理念是经过多年的工作时间总结出来的,基于建筑本身的了解,因为建筑这门科学跟其他的不同,他没有答案,没有正确。它是有很多变数的,它的复杂性矛盾性,怎么来把握。我总结为两观三性成为一个整体,我以这种理念来指导我们做设计。我们一来的时候不是马上动手的,一个任务来了,大家先开个会分析一下,这个建筑到底怎么定位,中国馆就八个字,得到共识了,大家都认同了,当即定了“中国特色时代精神”八个字,大家同意这个观点之后。关键怎么做中国特色,有人收集中国从历代皇朝的建筑特色,有的人从园林的角度收集,有的人从符号方面收集,还有各种各样的收集。第二次讨论的时候就来了,以后分成几个组,一个组专门谈中国特色的,个人有个人的理解,中国特色怎么表现,中国特色太多了,还有一个组是专门做收集世博会、国家馆各个国家怎么做的。还有一个是国外怎么做的、国内怎么做的,大家互相交流,确定一个方向。第三是放开做方案,轮方案完全是放开,一定要放开,不要束缚大家,放的很开,越有想法越好,从十几方案到八个、六个,人员也是分组的,我从前一个大的方案十几,几十个人参加的,就从十个方案,每个方案两个人,就变成五个方案,然后四个人五个人一组,后变成两个去比较,很难说这个方案是哪一个人的,是一个集体的。这个做法有什么好处呢,我认为这是一个培养人才的地方,因为我们带研究生,结果是次要的,过程对他们是非常重要的,他们就知道应该怎么考虑问题,思维方式。

个就是有正确理念,第二个我强调创作思维,就是告诉学生,建筑师的思维跟艺术家不同,艺术家是天马行空的,建筑不行,建筑师有功能的问题。但是建筑师也不能像科学家那样1+1等于2,你必须要学会自己创作,理性跟浪漫、精神跟物质、技术跟艺术之间穿插,你要学会这种思维,没有好的。你有你的观点,他有他的观点,可以观点的碰撞;第三个我强调我们团队里面要敢于创新,千万不要重复人家的东西,可以受启发,不要搬,我从来不愿意搬人家的东西,而且敢于竞争。我说我都快80岁的人,我都敢于竞争,你们敢不敢,我都不怕输,你怕什么,所以他们都抢着做,都主动要求做;第四强调团队是一家人、团队协作,因为一个人做不了建筑,你离不开一个团队,做一个大建筑,有各种各样的工作,各种各样的分工。终既出人才又出结果,成果出来了人才也培养出来了,重视过程的培养,重视过程的训练。很多学生做了3、4个也知道怎么做了,是这样一种思路。

陈万里:你对于这个团队未来的发展还有建筑学的发展怎么看?

何镜堂:三结合人才的培养方式从国家讲我们还是做得比较好的,也是大家比较认同的,也不是自己说的,社会人都知道,我们华工的传统比较好,就是岭南人的务实的、包容的精神体现,讲实在的,不要夸夸其谈的。我当时希望我们的团队在这个基础上走国际化的道路,所以为什么这两年我们开始派人出去,开始研究外面,一般去一年就回来,让他们见过外边的争议,了解国外,到外国希望他学到很多东西回来,知道人家怎么运作了,一种国际视野。基本上我到很多国家讲过学,我的外语很多学生比我还好,因为很多都是出国回来的,后来我觉得这是一个障碍,对我来说,但是大家都知道我们到了这个年龄了,文革把我们中断了,但是我的思想跟理念还是很清晰的,个个学生可以做翻译,这已经不是一个问题了。好几个国家我们都去过,美国、欧洲好几个国家,澳大利亚都讲过学、交流,扩大中国的影响。没有想到我们这种影响还是挺好的,因为他们过去不了解中国,当然中国有一部分明星建筑师也是挺好,对外面有影响,但是真正我们国内做了很多工程的,很少宣传,现在他们也慢慢了解,评价还可以,比如中国馆他们评价很高,这是代表中国的一个方向。你搞西方的建筑跟人家比,人家根本不怎么看得起你,但是你搞自己有特色的建筑比如中国馆,他就觉得你是一个方向,要传承自己好的文化,要有自己的地域特色,这才是一个好的建筑,他们才比较重视这方面。我们现在搞建筑有指导,不是人家怎么搞就怎么搞,我们有两观三性。当然建筑理念可以每个人从不同的经历、不同的角度、不同的思想,他会体现不同的侧重点。各有各的道理,比如崔恺的本土建筑,孟建民的本源建筑,他有他的道理。我提的两观三性,各有各的侧重点。大的还是有一点相同,基本还是维护建筑的本体,做一个跟环境、跟文化融合的建筑,实实在在的,还有强调创新、强调跟自己的文化融合等等。我以为我们还是要找一条既弘扬我们自己国家文化的、又有国际视野的,又有创新精神的。所以三句话:又要文化自信,又要国际视野、还要创新,我认为要走这样一条道路,这是我的想法。

陈万里:今天到这里,谢谢您!感谢!

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

专访实录|岭南建筑学派的领头人:何镜堂院士

重磅!何镜堂院士发布地标建筑设计方案,白云新城区位优势凸显

那些在粤的岭南建筑学派领头人

岭南建筑学派人物专访(五)潘安

岭南建筑学派人物专访(三)佘达奋

25000元/平方米

价格待定

27500元/平方米

38000元/平方米

38000元/平方米

26000元/平方米

38000元/平方米

9000元/平方米